以“同根同源同心,共建共治共享”为主题的第六届岭南祠堂文化节从9月28日启动,到10月14日结束,历时17天,开展了一系列丰富多彩、便于参与的文艺活动,大力丰富人民群众的精神文化生活,激发了人们内心的家国情怀,营造了欢乐喜庆祥和的国庆节日氛围。

人民日报、南方日报、广州日报、广东电视台、广州电视台等多家主流媒体进行了多角度多方位的报道,收到了良好的社会效应。

下面,我们一起来回顾每一个精彩的瞬间!

启动仪式

9月28日上午10点,启动仪式开始,黄埔中学龙队在胡氏祠堂前广场舞起了一条长长的金色大龙,龙随乐舞,婉转灵活,少年们英姿勃发。

岭南三代女鼓王”同台献艺,擂响鼓声振振,响彻天际;黄飞鸿传人旗阵八方威武,飒爽英姿,尽显风采。

诗礼传家诵经典,适逢孔子诞辰,学子们身穿汉服,齐诵《论语》,“子曰”声声传佳话。

在启动仪式上由主办方向参与本届祠堂文化节的祠堂授旗,并重现珠三角“捧银”敬老活动。

中华传统婚庆服饰展

9月28日,10月1日至3日,中华传统婚庆服饰展在黄埔古村胡氏宗祠成功举办,本次展览共分为汉朝、唐朝、清朝、民国、现代、传统精品裙褂6个展区,服饰精美绝伦,叫人大开眼界。

汉代

唐代

清代

民国

现代

传统精品裙褂

本次展出的“褂后”,线绣密度高达95%细节展示

广府传统婚庆展演

国庆长假第三天,第六届岭南祠堂文化节之广府传统婚庆展演活动,在黄埔古村胡氏宗祠举行。现场鼓乐齐鸣,锣鼓喧天,场面气氛热闹,仪式严谨庄重,真实再现了广府传统婚庆习俗,吸引了大批市民前来观礼。

活动在八音锣鼓声中拉开帷幕,由主办方介绍中华婚庆服饰展发展脉络后,婚礼展演正式开始,红妆出阁、花桥迎亲、祠堂大礼,仪式环环相扣,寓意深远,十分喜庆,现场观众直呼“过足瘾”。

为让观众深入了解广府婚庆文化,主办方不仅在现场展示广府婚庆文化知识点,还在婚庆展演结束后,由非遗大妗姐八姑姐对婚庆流程以及每一个仪式的寓意作详细介绍,并由主持人对婚庆音乐八音锣鼓作知识普及。让观众通过活动对广府传统婚庆文化,知其然知其所以然。现场观众直呼“涨知识”。

婚姻是人生大事,家庭是社会的基本细胞,是人生第一所学校,广府传统婚庆文化的再现,有力促进了人们重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风,发扬光大中华民族传统家庭美德,为使每个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点贡献力量。

非遗公开课

10月1日-5日,在琶洲国茶荟海珠文艺市民空间,第六届祠堂文化节分会场的国庆非遗公开课课程在这里开讲。广州市十多位非遗传承人联袂在市民中“露一手”——露出自己传承非物质文化遗产的绝活。

本届岭南祠堂文化节参与非遗时尚产品展示的种类分别有:古代书籍装帧与活字印刷术、手指画、广绣、押花、体感互动、3D打印、动漫等多个产品,吸引了不少群众到场参观学习,感受传统文化的魅力。

广绣非遗传承人梁秀玲特别带上自己的女儿梁晓曼,来到现场。只见绣花架一字排开,梁秀玲母女在花架上飞针走线。梁秀玲最擅长的是绣花城广州的市花——红棉花。她绣出的红棉鲜艳欲滴,朵朵喜人。梁晓曼的手艺也毫不逊色,她绣出的岭南佳果荔枝,特别招人喜爱。

因为是亲子体验课,有家长早早带着孩子来等候。带着女儿“排头位”的许女士说:“我妈妈说绣花是我们中国女孩以前必须学习的手艺,自己当女孩的那个年代没有机会学习,现在有了,就带上女儿一起学。”

当家长们知道今天来当“绣花”老师的是母女俩,就更兴奋了,有的家长缠着梁秀玲老师问,当年她是怎样哄到女儿坐下来学绣花的?梁大师笑了:“不用哄呀,我每天都在家里绣,孩子看多了就拿起绣花针。”

有位家长问了一个特别有趣的问题:“梁老师,我家女儿特别调皮,人人都说她是男仔头,学绣花可以让她变得斯文一点吗?”“会的,会的。”梁老师摸摸女孩子的头笑着说。家长们对秀玲老师感兴趣,孩子们都已经缠上晓曼老师了,谁都希望像晓曼老师那样,让自己的手指变出一朵一朵花。

更多精彩

茶艺

广彩

活字印刷与装帧

剪纸

开笔礼

国庆长假第六天,秋高气爽,晴空万里。海珠区黄埔古村祠堂街笑声朗朗,循声望去,一身汉服装扮的适龄孩子,正聚集在左垣家塾旁的爱吾庐聊着什么。原来他们都是来参加第六届岭南祠堂文化节的开笔礼的。

开笔礼,俗称“破蒙”,古时学童在开学的第一天早早来到学堂,由启蒙老师讲授人生最基本、最简单的道理,参拜孔子像,然后才可以入学读书。10月6日一早,孩子们在家长的陪同下,来到黄埔古村,在启蒙老师的指导下,洗脸明目后穿好汉服,排好队静候。听到鼓声响起,孩子们安静有序地走进左垣家塾,开笔礼正式开始。

孩子们敬拜孔子像、启蒙老师和父母后,由启蒙老师点朱砂开智,孩子们陆续击鼓明智、启蒙描红学做顶天立地人。由于开笔礼在左垣家塾举办,活动中特意加入左垣家塾家风“诚信、努力、修养”的解说,让孩子们实地感受优良家风的熏陶。为体验广府特色,活动中还用粤语诵读颂文,送粤语祝福语。开笔礼严肃庄重又不乏温馨欢乐,寓意深远,深受孩子和家长们的喜爱。

“乡音悠扬传粤韵”

群众粤剧粤曲演唱大舞台

第六届岭南祠堂文化街之乡音悠扬传粤韵群众粤剧粤曲演唱大舞台于10月7日在小洲村简氏宗祠正式拉开了帷幕。活动吸引了众多喜爱粤剧的人士来观看,精彩的演出让现场观众大呼过瘾。

表演的曲目有粤剧《易水送荆轲》、粤剧《楊梅争庞》、粤剧《十绣香囊》、《平贵别窑》等多个经典剧目,让众多粤曲粤剧“发烧友”一饱耳福。

《易水送荆轲 》

《十绣香囊》

《岭南水乡情》

《杨梅争庞》

台上唱得精彩,台下看得高兴,不大的祠堂很快被粤剧粤曲爱好者围得水泄不通,特别是本村的老人家看得津津有味,加上不少游客闻声而来,更是热闹非凡。

观众纷纷表示,祠堂里唱大戏,很接地气,很亲切,让人不自觉地就会走近倾听。希望主办方多举办此类活动,让更多的人特别是年轻人有更多机会和途径接触粤剧粤曲、了解粤剧粤曲,从而喜欢上粤剧粤曲,这对优秀传统文化保护、传承和发展有很好的促进作用。

10月14日,粤剧粤曲群众演唱大舞台之龙潭村专场也开唱,精彩纷呈。

本次“乡音悠扬传粤韵”之粤剧粤曲群众大演唱共2个会场,4个场次,由海珠区素馨戏曲苑、南洲戏曲团等6个团队轮番上台,一共演绎了33首经典剧目,群众参与热情高涨。

乡村振兴大家谈

2018年10月10日上午,第六届岭南祠堂文化节之乡村振兴大家谈活动,在海珠区土华村梁氏大宗祠举行。活动邀请了广东社会科学院、广东南方软实力研究院、广州大学广府文化研究中心、广州市民间文艺家协会等方面的专家、学者,海珠区有关职能部门领导以及海珠区村民代表围绕乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、制度供给、人才支撑、加强领导等总要求,探讨乡村治理、乡村优秀民俗文化传承发展和共建共治共享社会治理格局构建新思路,共绘乡村振兴美好蓝图。

座谈会上,原广东省社会科学院院长梁桂全、南方软实力研究院副院长谢镇泽、广州市民协副主席何志丰、海珠区民协会主席刘小玲、海珠区纪委常委、区监委委员、办公室主任狄波作了主题发言,他们分别就乡村生产力振兴、乡村道德建设、乡村传统文化建设,以及监察职能向“两社”基层延伸,打通全面从严治党“最后一公里”等多角度解读乡村振兴战略,并提供实施乡村振兴战略有益的经验和途径。华洲街道武装部长刘建国、区农业局副调研员马勇、广东省非遗促进会副会长曾应枫、民俗专家梁谋、海珠区民协副主席何礼谦、海珠区民协监事长梁泽祥、广州市民协副秘书长谢棣英,以及村民代表作了交流发言。嘉宾们还与现场观众互动交流,气氛热烈。大家畅所欲言,谈自己对乡村振兴战略的理解,谈对乡村未来建设的美好愿景。

海珠区是广州市中心城区,现有20个行政村,现存祠堂138间,在梁氏大宗祠开展乡村振兴大家谈活动具有重要的现实意义。通过嘉宾解读、互动问答、典型展示等方式,让乡村振兴战略讲得明、听得懂、可感知、有味道,激发海珠干部群众走中国特色社会主义乡村振兴道路,以饱满的热情,高昂的干劲,开创新时代乡村全面振兴新篇章。

“红色基因代代传”故事大赛

传承红色基因,做新时代中国特色社会主义事业合格的接班人。2018年10月13日下午,岭南祠堂文化节之“红色基因代代传”故事大赛,在端庄肃穆、古朴洗练的民族英雄邓世昌纪念馆举行。

少年儿童是祖国的花朵,民族的未来。“让红色基因代代相传”是习近平总书记对少年儿童的切切嘱托和冀望。为弘扬中华优秀传统文化,让社会主义核心价值观的种子在孩子们心中生根发芽,扣好人生的第一粒扣子,主办方精心组织策划了这项活动。今年8月面向广州市幼儿园和小学广泛宣传发动,全市约60间学校推荐了近100个节目参加初选,经过专家评审,最终确定60个节目进入决赛。

红色基因代代传故事大赛决赛,在英姿飒爽的邓世昌纪念小学仪仗队威武雄壮的军乐声中拉开帷幕。紧接着,几十名学生代表台上集体诵读《少年中国说》。一时间,“少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步……”中华经典的铿锵音韵响彻邓世昌纪念馆的上空,与舞台两侧的“云台功首,甲午留名”的楹联遥相呼应,爱国主义情怀与民族精神在此刻的时空中口授心传继承发展。

接下来,大赛选手们闪亮登场,他们通过唱歌、曲艺、朗诵、快板、相声、小品、情景剧等多种文艺表现形式,讲述革命故事、家风故事、英雄故事,声情并茂,真情演绎,台下观众掌声不断。

大赛邀请了中国儿童戏剧研究会理事、儿童朗诵协会副会长、广东青少儿语言专业委员会主任祖晴老师;国家二级演员、广州市戏剧家协会理事王瑶老师;广东省志愿者协会理事、优秀节目主持人汪东老师作评委,评出一等奖5名,二等奖8名,三等奖 10 名,优秀奖15名,获奖选手除了获得获奖证书外,还将有机会获得加入广州市小小红色轻骑兵文艺团资格,担负起传承红色基因使命。

红色基因代代传故事大赛,进一步践行了社会主义核心价值观,将红色基因融化到新时代少年儿童的血液里,引导少年儿童从小热爱党、热爱祖国、热爱人民,努力成长为有知识、有品德、有作为的新一代建设者,准备着为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

“与善同行”少儿书法大赛

10月14日上午10时在广州市海珠区龙潭村西约西大街22号纶生白公祠,现场展示了60多幅获奖小朋友的“善”字书法作品,并举行了“与善同行”少儿书法大赛颁奖仪式。

出席的嘉宾有著名书法家周树坚、沈永泰、陈立华、何启冠、李锐志、萧国权、丁元智、林振武,知名画家刘业伟、林伟权、蔡志伟,以及广州市海珠区书法家协会主席秦建中、副主席陈泽雄、麦录、李文伟,秘书长岑素英、副秘书长黄泽勇等。

仪式结束后,上百名大小“艺术家”同台谱写善心,共同完成了“百善”书法长卷。

本次大赛共收到来自广州市内30多所中小学校863位作者的1046件作品,经过专家组认真评选,共评出一等奖10名、二等奖20名,三等奖35名。

“我依恋的故乡”诵读会

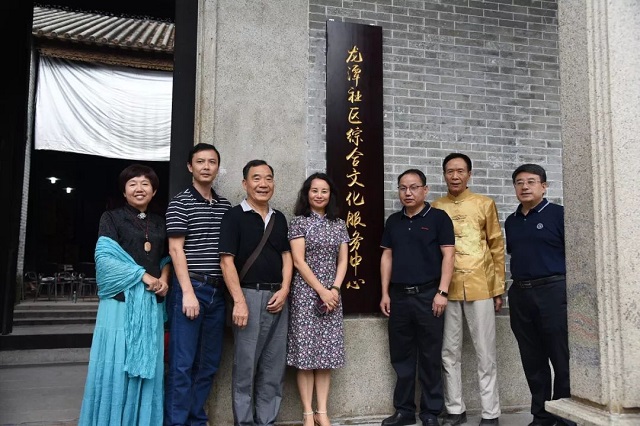

金风送爽,丹桂飘香。10月14日下午,海珠区龙潭村兴仁书院举行龙潭社区综合文化服务中心挂牌仪式暨“我依恋的故乡”为主题的朗诵会。

活动中,首先由海珠区文联主席钟晖、华洲街武装部部长刘建国、海珠区作协主席王龙主持了“龙潭社区文化服务中心”揭牌仪式。接着,在兴仁书院内举行了“我依恋的故乡”主题朗诵会。本次朗诵会,组织了海珠区作家创作相关文学作品,由朗诵表演者分享诵读,旨在通过活动凝聚激发大家讲好海珠故事,建设美好家园。

活动共收集了十几位作家如王雪芳、画眉、刘绍文、蒋晚晚、风语者、辛夷、紫紫、青草正绿、池朝兴、依人、梅老邪、南成、贺翰、王国省、莲子等专门撰写的有关祠堂、乡愁和故乡的诗歌。诗歌内容丰富多彩,扣人心弦,体现了海珠区作家的才情和深厚的家国情怀,让受众引起了共鸣。

15位朗诵者来自各行各业,有教师、医生、歌唱家、主持人、退休人员,他们都热爱阅读,热爱朗诵。用他们美好的声音,饱含深情地分别朗诵了包括《祠堂外的野草》《地堇烟》《山的那边》《凤求凰》《南雄珠矶巷》《我有背景的故乡》《灵山梯田》等15个作品。

美好的声音跟优秀的诗歌相遇,引发了现场阵阵的掌声,让人碰撞出一种别样的情感和遐思,更激发了听众心中美好的情愫,更加热爱生活,更加珍惜眼前的美好。

朗诵结束后,刘介民教授、袁建华副主席、谭健强总编分别谈了感想,他们认为祠堂、书院、家乡是中国人的“根”,此次创作的作品十分切题,有些作品还特别有张力。书院和祠堂文化的内容和意境,决定了诗歌的美和表达力度的强弱,所以文学创作要善于捕捉特色文化方面的意境。通过诵读活动引发了自我的乡愁和对家乡的眷恋之情。

在活动的最后环节,海珠区作协副主席黄智华向兴仁图书馆赠送他的《岭南形胜行》《青藏天道行》《名山大道行》《名山菩提行》《行走老子众妙门》五本著作,并与其他四位作家一起诵读《论语》中的“学而篇”, 当年古老书院朗朗的读书声仿佛犹在耳边回响,让在场者重温先贤尊师重教之遗风。

书院、祠堂边摇曳的花草,青砖黑瓦,承载着风雨的变迁、人事的更迭,但是心中涌动的家国情怀却是如此绵绵密密,让人无法忽视。这就是家园的回响,这,就是“我依恋的故乡”。

“我依恋的故乡”诵读会,作为第六届岭南祠堂文化节的收官之作,寓意深远,让人回味回想。

依依复依依,终见离别日。纵然不舍,第六届岭南祠堂文化节还是徐徐降下了帷幕。很开心陪你走过了这一段时光,相信那些欢乐的、喜庆的、感动的、美好的一切都已住进了你的心。

第六届岭南祠堂文化节虽然结束了,但我们传承和弘扬中华优秀传统文化的脚步却一直在前行,让我们不忘初心,牢记使命,砥砺奋进,深挖传统文化内涵,落实传统文化创造性转化创新性发展,让传统文化“兴起来”,变得更有故事、更有感情、更有温度,为满足人们的精神文化生活、为海珠现代化中心城区建设贡献力量。

期待来年今天,我们再相会。